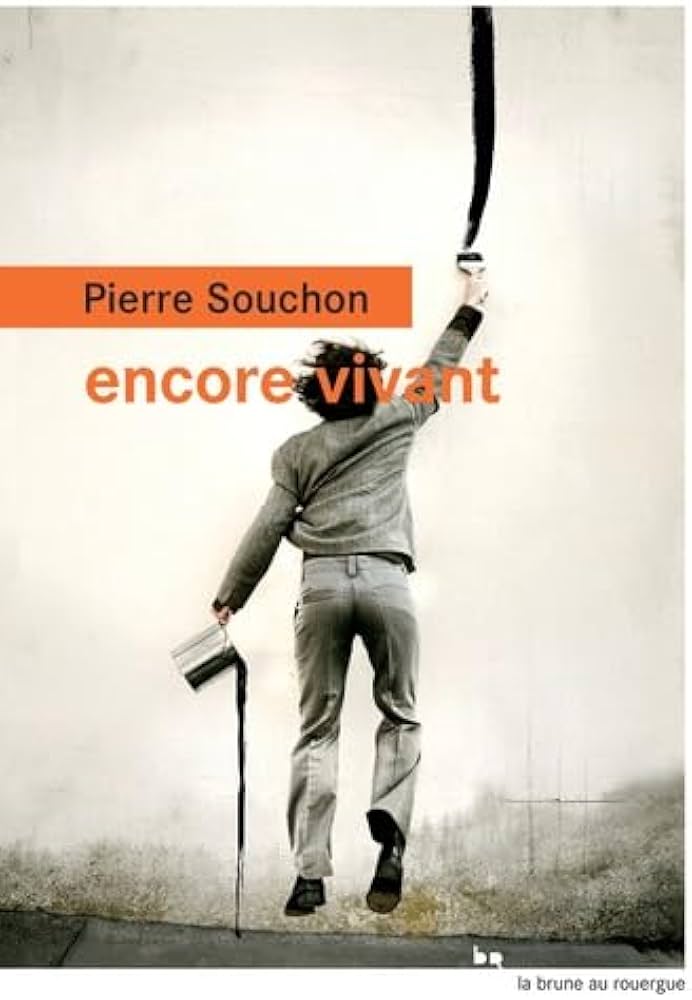

Une personne sur cinq fera l’expérience de la dépression au cours de sa vie, selon les chiffres de l’OMS. De cette statistique impressionnante résulte un grand nombre de récits personnels de cette épreuve dans des essais, romans, témoignages, bandes-dessinées etc. Parce que la lecture de ces œuvres peut aider à se sentir moins seul.e, à comprendre ce qu’est la dépression et à trouver des clés pour aller mieux, ComPaRe Dépression vous présente régulièrement un ouvrage que nous avons aimé.

On plonge dans ce premier livre publié par Pierre Souchon comme dans un film noir : un inconnu menaçant au couteau, une course-poursuite haletante, le refuge, enfin, entre les bras… d’une statue de Jaurès, d’où le narrateur est délogé manu militari par pompiers et policiers avant d’atterrir à l’hôpital psychiatrique le plus proche.

« Excusez-moi, je réalise tout. Je suis bipolaire ».

Le mystère est levé, le suspens dissipé, l’explication douloureusement délivrée par le malade dégrisé.

Dans ce récit autobiographique, Souchon nous immerge sans préambule dans la tourmente de la phase maniaque qu’il a traversée à l’orée de ses trente ans, avant de nous entraîner à sa suite dans une exploration enfiévrée et néanmoins maîtrisée de sa maladie. Il y a chez l’écrivain, journaliste au Monde diplomatique et à L’Humanité, une forme de romantisme sauvage, mais aussi de gouaille à la Céline teintée d’un humour corrosif, quelque chose qui vous ébranle et vous embarque, conférant toute son intensité à ce texte percutant et bouleversant. Aux oscillations pathologiques se surimposent la dualité du style et de la personnalité de l’auteur, sensible, lyrique et méditatif tout autant qu’enragé, révolté et exalté.

Cette rage, c’est avant tout celle de comprendre et de s’en sortir, de comprendre pour s’en sortir. « Démêler les fils de ce qui m’était arrivé, y voir clair dans mon histoire » : un impératif vital auquel ne peut se soustraire l’écrivain en devenir. Interné pour la première fois à l’âge de vingt ans, Pierre Souchon expérimente alors la lente dérive, le sentiment de déréalisation et la dramatique indifférence de la dépression profonde : « et je sentais tout me quitter, tout, les sourires des gens, leurs voix, le pain, le vin, les idées, ça partait loin, c’était déjà du passé, très loin. J’étais maintenant dans un monde où tout se valait, presque, où tout devenait égal, puisque tout finissait. » La maladie rompt le fil de l’existence, de même que le lien au reste de la communauté humaine :

« C’était terrible, d’être passé du côté d’une drôle de barrière dont on n’avait même jamais songé qu’elle existait. La barrière des fous. »

La phase maniaque caractérisée qui suivra conduit au diagnostic de bipolarité. Il faudra pourtant près d’une décennie à l’auteur pour accepter la maladie en tant que telle et le traitement qui l’accompagne, pour ne pas y voir une défaite ou une résignation, mais bien plutôt une réconciliation avec soi :

« Tout mon combat, ça a été de considérer que j’étais malade au même titre qu’un diabétique, ou qu’un type qui a le VIH. Une maladie au long cours, qu’on doit traiter au long cours – et surtout qu’il n’y a pas de différence entre une maladie psychique et une maladie organique… »

Accepter d’être soigner, c’est se confronter à l’institution psychiatrique. Si Pierre Souchon pose un regard sans concession sur l’hôpital, ce véritable « enfer », et vomit la « compliance » exigé à l’intérieur – comme il refuse toute soumission à l’ordre et au statu quo à l’extérieur, il exprime également « [s]a reconnaissance, et [s]a dette, envers l’hôpital public ». Son récit s’attache surtout à l’humanité des deux bords qui s’y croise, personnel, familles et patients. Une tendresse infinie le lie à ces derniers, ceux que ni la maladie ni le système n’ont épargné, croqués parfois à grands traits, parfois à travers d’infimes détails qui nous les rendent si présents. Sans mépris ni sublimation, il la convoque, « l’immense armée des allumés », et en affirme la profonde et ineffable solidarité : « [J’]entends les cris. Je les sais tous. Et tous les cris de la littérature ne servent à rien pour les dire, les cris d’effroi, de désespoir, de détresse […]. Les nôtres tissent une solidarité nocturne de l’horreur, celle de nous être perdus, celle de savoir qu’on ne sera plus. » De ses frères hospitalisés, ces invisibles et inaudibles que la société préfère ignorer, Souchon entend être le « Témoin » :

« Parce que toi, et vous tous, ici les déchirés, vous la tenez serrée entre vos mains brisées, vous la portez l’humanité. »

C’est peut-être finalement cela, sa plus grande folie, être en quête d’humanité, partout, tout le temps, dans les recoins les plus sombres et les plus désespérants de l’existence humaine.

Cette humanité, il croit la trouver concentrée dans les générations paysannes qui l’ont précédé au cœur de son Ardèche natale. De « leurs existences anonymes, terreuses, oubliées », il veut également porter témoignage. Car comprendre son histoire personnelle et la maladie psychiatrique qui la bouleverse ne peut se faire sans investiguer son histoire familiale et sociale, sans saisir d’où l’on vient et ce qui nous a fait. La question de l’enracinement – celle des origines comme du rapport à la terre – est au cœur du travail d’introspection de Pierre Souchon. Son existence, fondée sur la fidélité à ses aïeux, petits paysans ardéchois, est animée par la volonté sans faille de leur rendre justice. Mais elle est aussi creusée par le sentiment de trahison, de « triche » du transfuge de classe, qui par ses études et son mariage intègre le monde privilégié de la bourgeoisie. Du singulier au collectif, de l’intime au politique, Souchon déconstruit les mécanismes de ce qui relève finalement d’une « névrose de classe », mais aussi et peut-être surtout d’une loyauté exacerbée à ce qui n’est rien d’autre qu’une fable personnelle construite sur les ruines d’un monde rural déchu.

Aussi l’écrivain est-il « encore vivant » d’avoir accepté que la paysannerie soit morte, tout autant que d’avoir compris que la vie, la folie, ce n’est pas de la littérature. Révélant la part de légende dans l’histoire de sa personnalité, qui a porté en germe les dérives de sa maladie, il entreprend courageusement de démythifier son propre roman personnel – cette identité « délir[ée] » de fils du peuple – et met à distance, non sans ironie, sa propension à romantiser sa condition d’aliéné, victime, forcément victime, d’un système bourgeois oppresseur qui broie ceux qui refusent de se plier à ses normes.

Pourtant, c’est bien par la littérature que passera la rédemption, si ce n’est la guérison. Pétri de références littéraires, « confit de poésie » par un père autodidacte et passionné, Pierre Souchon s’exhorte in fine, dans un élan salvateur, à une thérapeutique existentielle et universelle :

« Écris. Une fois encore, et pour toujours, tu le sais bien, au fond, que nous ne tenons qu’à coups de littérature. »